Am Ende der Einleitung in dieses neue Thema haben wir drei wichtige Fragen gestellt:

- Was versteht man genau unter dem Begriff Reaktionsgeschwindigkeit?

- Von welchen Faktoren hängt die Reaktionsgeschwindigkeit nun genau ab?

- Wie kann man die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion möglichst genau messen?

Auf dieser Seite wollen wir einige Faktoren kennenlernen, von denen die Reaktionsgeschwindigkeit abhängt.

Faktor 1:Konzentration der Edukte

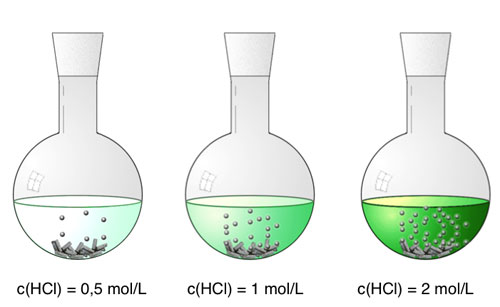

In drei Kolben wird 100 mL Salzsäure unterschiedlicher Konzentration gefüllt: 0,5 mol/l, 1 mol/l und 2 mol/l. Dazu wird jeweils die gleiche Menge an Zinkspänen gegeben.

In allen drei Kolben läuft folgende Reaktion ab:

Die Reaktion läuft mit steigender HCl-Konzentration schneller ab, was man an der Anzahl der aufsteigenden Gasbläschen halbquantitativ verfolgen kann. Alternativ könnte man das Gas mit einem Kolbenprober auffangen und genau messen. Eine andere Alternative: Man stellt die Kolben auf eine empfindliche Waage und verfolgt die Abnahme der Masse im Laufe der ersten Minuten.

In allen Fällen kommen wir zu dem folgenden Ergebnis:

Die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion hängt von der Konzentration der Ausgangsstoffe bzw. Edukte ab: Je größer c(Edukte), desto größer die Reaktionsgeschwindigkeit vR.

Hier gilt der Spruch: "Viel hilft viel!". Eine hohe HCl-Konzentration beschleunigt die Reaktion deutlich.

Faktor 2:Zerteilungsgrad der Edukte

Wenn man Sie fragen würde, ob Eisen brennt, würden Sie doch wahrscheinlich mit einem klaren "Nein" antworten. In der Tat, wenn man einen Eisenträger in eine Flamme hält, passiert gar nichts. Man kann auch Töpfe aus Eisen oder Stahl stundenlang über ein Lagerfeuer halten, ohne dass der Topf groß zu Schaden kommt.

Eisenwolle dagegen verbrennt in der Bunsenflamme innerhalb weniger Sekunden, und wenn man Eisenstaub durch ein Glasrohr in die Bunsenflamme bläst, so erfolgt die Reaktion mit dem Luftsauerstoff noch viel schneller.

Ein zweites Beispiel soll das eben Gesagte verdeutlichen. Wenn man etwas Salzsäure auf eine Fensterbank tropft, die aus Marmor besteht, so passiert zunächst gar nichts. Erst nach einiger Zeit stellt man fest, dass sich kleine Bläschen bilden, dass es also zu einer chemischen Reaktion gekommen ist. Nimmt man dagegen kleine Marmorstückchen und übergießt sie in einem Erlenmeyerkolben mit Salzsäure, so kommt die Reaktion schon deutlich schneller in Gang. Pulverisiert man Marmor und gibt dann in einem Kolben Salzsäure dazu, findet sofort eine sehr heftige Gasbildung statt.

Die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion hängt von dem Zerteilungsgrad der Ausgangsstoffe bzw. Edukte ab: Je feiner die Ausgangsstoffe zerteilt sind, desto größer ist die Reaktionsgeschwindigkeit vR.

Das hängt natürlich mit dem Prinzip der Oberflächenvergrößerung zusammen. Ein Metallklotz reagiert nur an seiner Oberfläche mit der Säure. Ein Magnesiumwürfel der Kantenlänge 1 cm hat eine Oberfläche von 6 cm2. Zerteilt man den Würfel in acht kleinere Würfel, so hat man immer noch die gleiche Masse Magnesium, aber jeder der kleineren Würfel hat eine Kantenlänge von 0,5 cm und eine Oberfläche von 6 * 0,5 * 0,5 = 1,5 cm2. Insgesamt haben wir acht solcher Würfel und somit eine Gesamtoberfläche von 12 cm2. Die Oberfläche hat sich also verdoppelt. Daher sollte sich auch die Reaktionsgeschwindigkeit mit der Säure verdoppelt haben. Und wenn man Magnesiumpulver mit einem massiven Stück Magnesium vergleicht? Das Stück wird nicht nur einmal in acht kleinere Stücke zerteilt, sondern der Vorgang muss viele Male wiederholt werden, bis man ein Pulver hat. Die Oberfläche des Magnesiums verdoppelt sich also nicht, sondern wächst viel stärker (siehe Kasten für Mathe-Experten).

Für Mathe-Experten

Angenommen, der Magnesium-Würfel hat eine Kantenlänge von 1 cm, während ein Pulverkorn einen Durchmesser von 0,1 mm hat. Wie oft musste der Würfel dann geteilt werden?

Nach der 1. Teilung beträgt die Kantenlänge 0,5 cm, nach der 2. Teilung 0,25 cm, nach der 3. Teilung 0,125 cm und so weiter. Es sind zwischen 6 und 7 Teilungen notwendig, damit Pulverkörner mit ca. 0,1 mm Durchmesser entstehen, wenn man so weitermacht.

Nach der 1. Teilung hat sich die Gesamtoberfläche des Magnesiums verdoppelt, nach der 2. Teilung vervierfacht, nach der 3. Teilung verachtfacht und so weiter. Nach der 6. Teilung hat man die 64-fache Oberfläche, und nach der 7. Teliung die 128-fache Oberfläche.

Faktor 3: Temperatur

Ein dritter Faktor ist wichtig für die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion, die Temperatur.

Jeder Mensch weiß aus eigener Erfahrung, dass man chemische Reaktionen durch Erhitzen beschleunigen kann, zum Beispiel das Backen von Brot oder das Braten von Würstchen. Wir machen im Alltag ständig Gebrauch von dieser RGT-Regel (Reaktionsgeschwindigkeits-Temperatur-Regel).

RGT-Regel

Die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion verdoppelt sich, wenn die Temperatur um 10°C steigt.

Die RGT-Regel ist natürlich nur eine Faustregel, es gibt viele Reaktionen, bei denen man die Temperatur um 20 oder gar 30° erhöhen muss, damit es zu einer Verdopplung der Reaktionsgeschwindigkeit kommt, bei anderen Reaktionen reichen vielleicht schon 7 oder 8°C aus.

Was wir aber auf jeden Fall festhalten können, ist Folgendes:

Die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion hängt von der Temperatur der Umgebung ab: Je höher die Temperatur, desto größer ist die Reaktionsgeschwindigkeit vR.

Fassen wir am Ende alle wichtigen Erkenntnisse dieser Seite noch einmal übersichtlich zusammen:

Die Geschwindigkeit einer chemischen Reaktion nimmt zu mit der

- Konzentration der Edukte,

- mit dem Zerteilungsgrad der Edukte und

- mit der Temperatur.