Ein kleiner Gedankenversuch

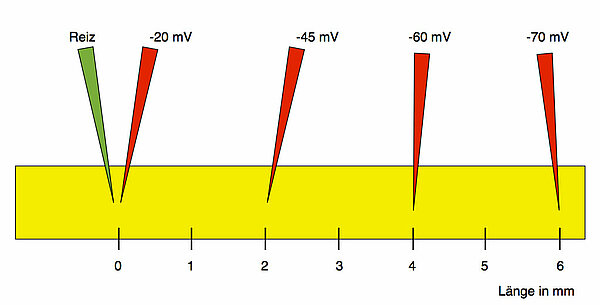

Stellen wir uns vor, dass man ein langes Axon irgendwo elektrisch reizt, so dass die Membran an dieser Stelle auf -20 mV depolarisiert wird.

Die Reizelektrode ist hier grün eingezeichnet. Direkt neben der Reizelektrode ist eine Messelektrode (rot), die ein Membranpotenzial von -20 mV feststellt. Drei weitere Messelektroden registrieren das Membranpotenzial in Abständen von 2, 4 und 6 mm von der Reizstelle. Man kann dann leicht feststellen, dass die Depolarisierung immer stärker abnimmt, je weiter man sich von der Reizstelle entfernt.

Wie kommt es überhaupt dazu, dass man in 2 mm Entfernung von der Reizstelle noch eine Depolarisierung messen kann?

Das hat etwas mit Diffusion zu tun. Erinnern Sie sich an die Seiten, auf denen ich Ihnen die Entstehung eines Aktionspotenzials erklärt hatte? Die spannungsgesteuerten Natrium-Kanäle öffnen sich, während der Depolarisierungsphase strömen viele Natrium-Ionen in die Zelle, und während der Repolarisierungsphase strömen noch mehr Kalium-Ionen aus der Zelle heraus.

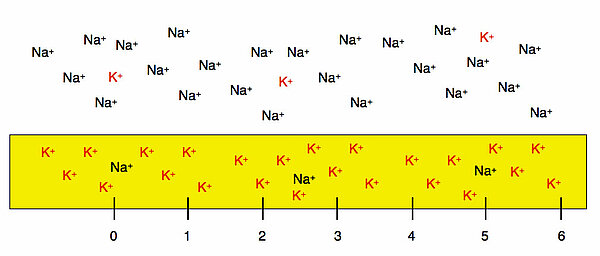

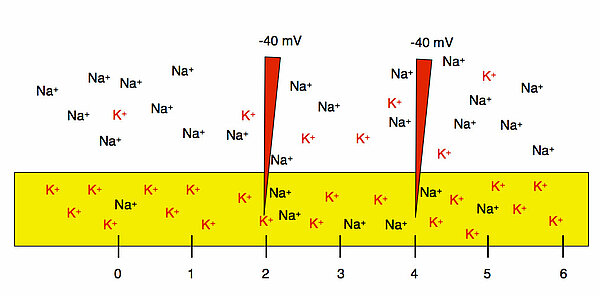

Betrachten wir die Situation im Bild:

Hier sehen wie die Situation an der Axonmembran im Ruhezustand. Außen sind viele Natrium-Ionen, innerhalb des Axons viele Kalium-Ionen. Die Anionen vergessen wir hier mal; sie sind für unsere Betrachtungen nicht relevant.

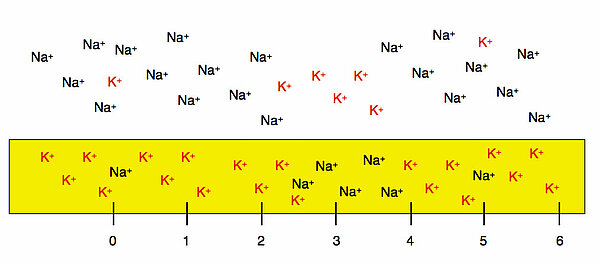

Schauen wir uns nun an, wie die Situation nach einem Aktionspotenzial bei der Position 3 mm aussieht:

Im Zellplasma sind jetzt viele Natrium-Ionen, und außerhalb der Zelle sind zu viele Kalium-Ionen. Diese Situation wird innerhalb der nächsten Millisekunden durch die Natrium-Kalium-Pumpe wieder beseitigt, aber das ist in unserem Zusammenhang ebenfalls nicht relevant.

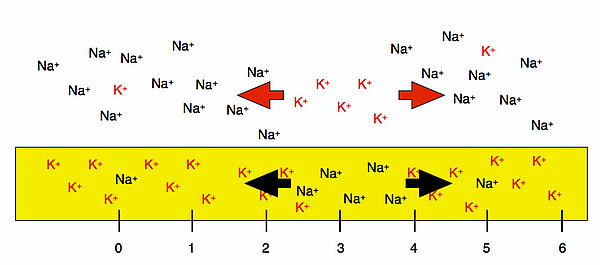

Dieses Bild zeigt modellhaft, dass die hohe Konzentration von Kalium-Ionen auf der Außenseite zu einer Kalium-Ionen-Diffusion nach links und rechts führt. Genau das gleiche passiert auf der Innenseite mit den Natrium-Ionen.

Als Folge dieser Ausgleichströmchen (so nennt man die Diffusion der Kalium- und Natrium-Ionen) wird die Membran links und rechts von der Stelle mit dem Aktionspotenzial ebenfalls stark depolarisiert.

Eine Depolarisierung der Membran breitet sich durch Ausgleichsströmchen in allen Richtungen aus. Verantwortlich hierfür ist die laterale (seitliche) Diffusion der eingedrungenen Natrium-Ionen sowie der herausgeströmten Kalium-Ionen.

Ich weiß, dass ich diesen Sachverhalt vielleicht etwas zu stark vereinfacht darstellt habe. Auf die tatsächlich zu Grunde liegenden physikalischen Vorgänge wollte ich hier aber nicht näher eingehen. Vielleicht schreibe ich (oder jemand anders?) hier noch mal eine Vertiefungsseite.

Wie kommt es zur Weiterleitung des Aktionspotenzials?

Diese sich nach links und rechts ausbreitende Depolarisierung führt zur Entstehung neuer Aktionspotenzial in den Nachbarregionen des Axons.

An der "echten" Nervenzelle kann sich ein Aktionspotenzial allerdings immer nur in einer Richtung ausbreiten, nämlich vom Axonhügel zum synaptischen Endknöpfchen. In die andere Richtung kann sich ein Aktionspotenzial nicht ausbreiten. Ursache sind die spannungsgesteuerten Natrium-Kanäle, die erst mal eine Zeit lang inaktiv sind, nachdem sie sich geöffnet haben. Dort, wo gerade ein Aktionspotenzial war, kann innerhalb der nächsten 4 bis 6 Millisekunden daher kein neues Aktionspotenzial entstehen. Diese kurze Phase bezeichnet man übrigens als Refraktärzeit. In Richtung Endknöpfchen hat aber in den letzten 4 oder 5 Millisekunden noch kein Aktionspotenzial stattgefunden, daher sind die Natrium-Kanäle dort aktiv und können sich öffnen.

Analogbeispiel für die Weiterleitung von Aktionspotenzialen

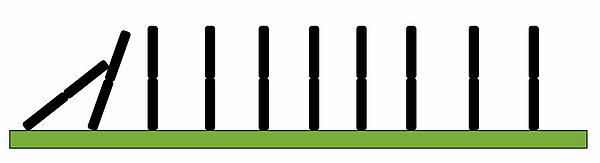

Schauen Sie sich die folgende Abbildung an:

Wir sehen hier einige Dominosteine, die man schön in einer Reihe aufgestellt hat. Sobald man den linken Stein anstößt, fällt er um, berührt dabei seinen Nachbarn, so dass dieser ebenfalls umfällt und so weiter.

Dieses Beispiel findet man in vielen Schulbüchern, weil es sehr schön verdeutlicht, wie ein Aktionspotenzial am Axon weitergeleitet wird. Genau wie ein Aktionspotenzial kann sich die "Welle des Umfallens" nur in einer Richtung fortbewegen, weil die bereits umgefallenen Steine sich nicht wieder schnell aufrichten können.

Aktionspotenziale breiten sich dadurch aus, dass sie neue Aktionspotenziale in der benachbarten Region des Axons hervorrufen, die ihrerseites Aktionspotenziale in ihrer Nachbarregion erzeugen und so weiter. Dies erklärt auch, warum sich die Erregung des Axons auf dem Weg vom Axonhügel zur Synapse nicht abschwächt.

Wegen der Refraktärzeit der spannungsgesteuerten Natrium-Kanäle kann die Ausbreitung der Aktionspotenziale nur in einer Richtung erfolgen.