Bei dem SN1-Mechanismus wird als Zwischenprodukt ein Carbenium-Ion gebildet. Alle Faktoren, die Carbenium-Ionen stabilisieren, erhöhen die Wahrscheinlichkeit für den SN1-Mechanismus. Dazu gehört auch die Polarität des Lösemittels. Polare Lösemittel wie Wasser oder Alkohol stabilisieren abgespaltene Anionen durch Solvatation (zum Beispiel Bildung einer Hydrathülle beim Wasser als Lösemittel). Polare Lösemittel begünstigen also den SN1-Mechanismus, während unpolare Lösemittel wie Pentan oder Tetrachlorkohlenstoff den SN2-Mechanismus wahrscheinlicher machen.

Beispiel Wasser/Ethanol

In einem Wasser-Ethanol-Gemisch ist das Iodid-Ion ein stärkeres Nucleophil als das Bromid-Ion, dieses ist wieder stärker als das Chlorid-Ion, und dieses stärker als das Fluorid-Ion:

I- > Br- > Cl- > F-Die geringe Nucleophile dies Fluorids lässt sich auf die starke Hydrathülle zurückführen. Das Fluorid ist das kleinste der vier Ionen, hat aber die gleiche Ladung, nämlich -1. Die Ladungsdichte des Fluorid-Ions ist also am größten von allen vier Ionen, daher ist auch die Hydrathülle am größten und am stärksten an das Anion gebunden. Beim Fluorid und Chlorid werden die Wasser-Moleküle außerdem nicht nur einfach aufgrund von Dipol-Kräften angezogen, sondern vor allem durch Wasserstoff-Brücken. Daher ist hier die Hydrathülle besonders fest gebunden.

Diese Hydrathülle ist aber nun ein Hindernis, wenn es um die nucleophile Substitution geht. Das Fluorid kommt kaum an das organische Substrat heran, wenn es mit einer so mächtigen Hydrathülle umgeben ist.

Das Gleiche gilt auch für Chlorid, allerdings in abgeschwächter Form. Die Hydrathülle des Bromid-Ions ist wegen der geringeren Ladungsdichte noch kleiner und weniger stark gebunden, und das große Iodid-Ion hat eine relativ kleine Hydrathülle.

Beispiel DMSO

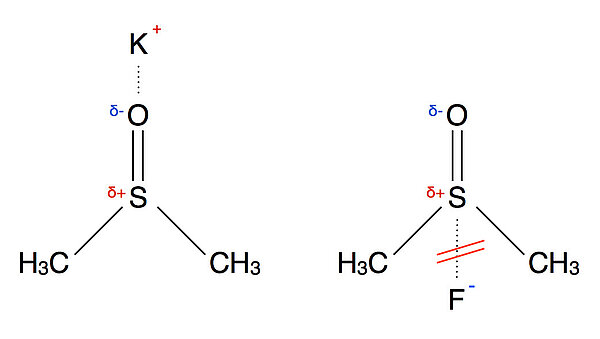

DMSO ist die Abkürzung für Dimethylsulfoxid, ein organisches Lösemittel. Die Struktur von DMSO ist fast die gleiche wie die von Aceton, nur ist hier das mittlere C-Atom gegen ein Schwefel-Atom ausgetauscht. Vom Charakter her ist das Lösemittel zwar polar, kann aber keine H-Brücken ausbilden, es ist daher ein aprotisches polares Lösemittel. Das wirkt sich vor allem auf die Fluorid- und Chlorid-Ionen aus, die mit Wasser, Ethanol oder anderen protischen Lösemitteln H-Brücken bilden können, nicht aber mit DMSO, Aceton oder anderen polaren, aber aprotischen Lösemitteln.

Auf Grund seiner Struktur kann das DMSO-Molekül ohne weiteres Kationen solvatisieren, nicht aber Anionen, die beiden Methylgruppen stellen hier ein sterisches Hindernis dar.

Durch solche aprotischen polaren Lösemittel kann die Reaktionsgeschwindigkeit der Substitution um einen Faktor gesteigert werden, der bis zu 1 Million erreichen kann, je nach Reaktionsbedingungen. Durch ein protisches Lösemittel wurde zum Beispiel das Fluorid als Nucleophil stark gehemmt, wegen der "dicken" Hydrathülle. DMSO oder ähnliche Lösemittel können das Fluorid-Ion nicht hydratisieren, so dass es quasi "nackt" vorliegt und um so besser das positiv polarisierte C-Atom des organischen Substrats angreifen kann. Beschränkt man sich nur auf die Halogenid-Ionen, so kehrt sich die Reihenfolge der Nucleophilie in einem Lösemittel wie DMSO um:

F- >Cl- > Br- > I-

Beispiel Kronenether als Phasentransfer-Katalysatoren

Salze wie Kaliumbromid oder Kaliumfluorid lösen sich in unpolaren und unprotischen Lösemitteln wie beispielsweise Hexan nicht im Geringsten. Wie will man solche Salze dann zur Reaktion mit einem organischen Substrat bringen?

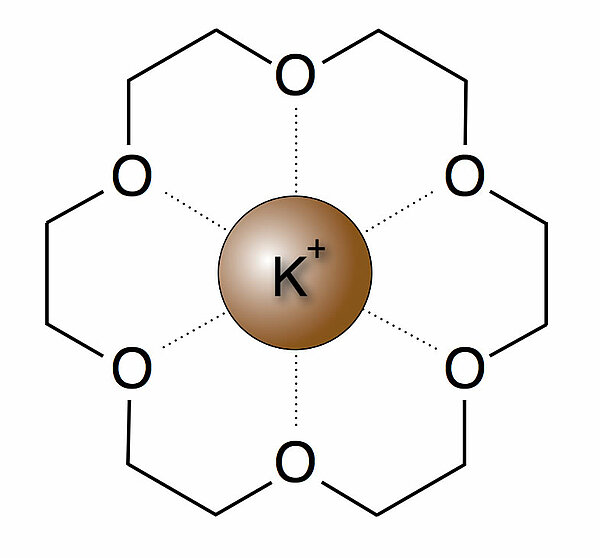

Hier haben sich die sogenannten Kronenether bewährt. Ein bekannter Kronenether hat folgende Struktur:

![Strukturformel des Kronenethers [18]-Krone-6](/fileadmin/_processed_/9/b/csm_kronenether-18-6_559090f4d0.jpg)

Kationen mit der richtigen Größe können von einem solchen Ringmolekül komplett eingeschlossen werden. Man bezeichnet den Kronenether dann als "Wirt" für das Kation. Der Kronenether [18]Krone-6 hat einen Innenraum, der etwas größer ist als ein Kalium-Ion. Er wird in der organischen Synthese daher verwendet, um Kalium-Ionen zu transportieren. Das sieht dann ungefähr so aus:

Welchen Vorteil bieten solche Kronenether nun für die nucleophile Substitution?

Beim Lösungsvorgang müssen Salze in ihre Ionen dissoziieren. In einem polaren Lösemittel oder gar in einem protischen Lösemittel ist das meistens kein Problem. Zwar muss die Anziehungskraft zwischen Anion und Kation überwunden werden, was einen gewissen Energiebetrag kostet. Andererseits bilden beide Ionen eine Solvathülle, im Lösemittel Wasser zum Beispiel eine Hydrathülle. Dabei werden viele neue Bindungen gebildet, und so wird ein gewisser Energiebetrag freigesetzt. Meistens ist diese Solvationsenergie (im Falle von Wasser: Hydrationsenergie) größer als die zur Dissoziation aufgewandte Energie.

In nichtpolaren Lösemitteln bilden sich keine Solvathüllen um die Ionen, daher zeigen die Ionen keinerlei Neigung, sich zu trennen. Gibt man nun einen Kronenether zu diesem nichtpolaren Lösemittel (der [18]Krone-6-Ether selbst ist bei Zimmertemperatur ein Feststoff), so nehmen die Moleküle des Kronenethers die Kationen auf, weil sich die negativ polarisierten O-Atome des Ethers innen befinden.

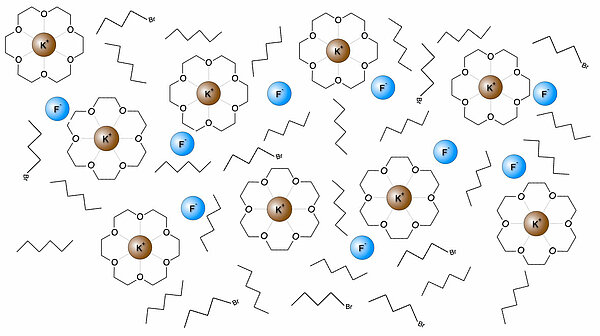

Was passiert dann mit den Anionen des Salzes? Die Anionen haben keinen Bindungspartner mehr und schwirren frei in dem organischen Lösemittel herum. Eine Solvathülle bilden sie zwar nicht, aber sie können sich frei bewegen und dann auch organische Verbindungen angreifen.

Gibt man Kaliumfluorid zu einem Gemisch aus Hexan und Kronenether, so kann eine nucleophile Substitution sehr leicht ablaufen, das Fluorid-Ion verdrängt dann die nucleofuge Gruppe aus dem organischen Substrat.

Ich habe mir mal die Mühe gemacht, ein Bild zu zeichnen, wie ich mir ein solches Lösemittel (Hexan) mit einem Kronenether, Kaliumfluorid und einem organischen Substrat (1-Brom-Butan) vorstelle:

Ich hoffe, ich habe die Zeichnung einigermaßen korrekt angefertigt.

Kronenether fungieren hier als sogenannte Phasentransfer-Katalysatoren, weil sie den Phasenübergang des Kaliumfluorids von der festen Phase in die flüssige bzw. gelöste Phase katalysieren. Der Kronenether selbst nimmt nicht an der Reaktion teil, beschleunigt diese aber erheblich, deshalb kann er als Katalysator angesehen werden.

Für Chemie-Didaktiker:

"Einfluss des Lösemittels" in Schulbüchern

Schroedel-Bücher "Chemie heute"

In dem alten Schroedel-Chemiebuch "Chemie heute Sekundarbereich II" von 1998, das übrigens immer noch verkauft wird, weil es so gut ist, wird über den Einfluss des Lösemittels folgendes geschrieben:

"Nucleophile Substitutionen werden meistens in polaren Lösemitteln durchgeführt. Diese Lösemittel sind nötig, da nur hier hinreichende Konzentration an Nucleophilen... erreicht werden können."

Dann wird noch näher beschrieben, dass das polare Lösemittel die ausgetretende Gruppe stabilisiert und so den Austritt erleichtert.

In dem aktuellen Schroedel-Band wird der Einfluss des Lösemittels nur noch in einem Satz erwähnt:

"Polare Lösemittel begünstigen die nucleophile Substitution: Sie wechselwirken mit den austretenden Teilchen und stabilisieren so die gebildeten Ionen".

Das ist kurz und bündig und nicht falsch.

Klett-Buch "elemente chemie"In dem Schulbuch des Klett-Verlags, "elemente chemie" für die Oberstufe von 2015 wird der Einfluss des Lösemittels mit keinem Wort erwähnt.

Andere aktuelle Chemie-Lehrbücher für die gymnasiale Oberstufe stehen mir leider nicht zur Verfügung.